D

Deep Learning, Machine Learning, réseaux de neurones

Le monde fascinant / intriguant / inquiétant / étonnant (choisissez celui qui vous correspond le mieux, sachant qu'on peut aussi être dans deux de ces états en même temps - vive la physique quantique! - ) de l'Intelligence artificielle s'accompagne de l'arrivée de tout un tas de nouveaux termes, concepts, utilisés, pour la plupart, dans leur langue d'origine, donc l'anglais... A noter que l'on s'accommode sans rechigner des prompts, tokens, LLM, mais que le seul terme traduit c'est justement artificial intelligence... Parmi les nouveaux venus dans nos conversations à la machine à café (ou machine à eau chaude si l'on se trouve à la Grande Arche), voici la famille des quelque chose - Learning, dont nous allons vous présenter les deux membres les plus éminents, à savoir : Machine Learning et Deep Learning.

Le Machine Learning (apprentissage automatique)

Chronologiquement antérieur au Deep Learning, le machine learning repose sur des algorithmes statistiques (arbres de décision, régressions, SVM, k-means, etc.) qui trouvent des règles à partir des données.

Son objectif principal : prédire, anticiper

Voici Tati Monique qui nous invite à rentrer dans son jardin. Le Machine Learning, c'est un peu comme lorsque Tati Monique apprend aux plantes à pousser :

- Elle commence par planter différentes variétés de graines (les données).

- Elle observe la façon dont elles grandissent (l’entraînement).

- À force d’essais, elle comprend quelle graine donne quel type de plante (l’apprentissage).

- En fin de compte, elle pourra alors prédire ce qui sortira d’une nouvelle graine inconnue (la prédiction).

Le Deep Learning (apprentissage profond)

Quittons si vous le voulez bien le jardin de Tati Monique pour nous diriger à présent là-bas, vers cette serre ultrasophistiquée devant laquelle une personne nous tend une combinaison hermétique, condition sine qua non pour pénétrer dans ce lieu mystérieux.

Là, devant nos yeux ébahis, se produit un spectacle impressionnant, celui des multiples capteurs et systèmes régulièrement disposés à l'intérieur de l'espace (les couches de neurones artificiels). Chaque couche a pour mission de traiter une partie de l’information : l’une repère la couleur des feuilles, une autre leur forme, une autre la taille, etc., et, en les combinant, la serre peut reconnaître des motifs très complexes (ex. reconnaître un visage, traduire un texte, conduire une voiture).

En fait, le Deep Learning est une branche du machine learning qui utilise des réseaux de neurones dits profonds. Ces modèles ont besoin de beaucoup plus de données et de puissance de calcul qu'un système basé sur du Machine Learning classique.

Réseaux de neurones, c'est-à-dire ?

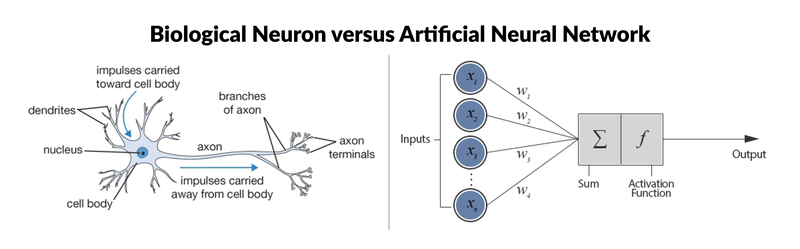

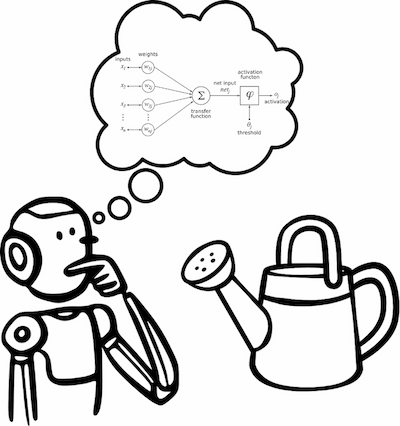

Alors quand on parle ici de réseaux neuronaux, on parle en fait de systèmes informatiques inspirés par notre propre cerveau et composés de couches de « neurones » qui traitent les informations.

Un neurone, c'est une unité de calcul composée de plusieurs entrées, chacune associée à un poids, et d'une seule sortie, résultat de la somme de toutes les entrées et les poids, somme à laquelle on applique un filtre (dite "fonction d'activation") qui va définir la valeur de la sortie (valeur comprise entre 0 et 1) en fonction d'un paramètre fixé, le seuil.

Parfois, un schéma peut être utile, en voici un illustrant l'analogie entre le neurone vu par le biologiste, et le neurone tel que le conçoit un informaticien (source : "From Fiction to Reality: A Beginner’s Guide to Artificial Neural Networks", Jason Roell, 2017) :

Plus il y a de couches, plus le réseau est « profond », d’où le terme « Deep Learning ». Chaque couche extrait des caractéristiques des données, du plus général au plus spécifique, permettant ainsi à la machine d’apprendre de manière autonome.

Et si vous voulez voir comment fonctionne un réseau de neurones, rendez-vous vite sur le site TensorFlow, c'est bluffant! (pour mieux comprendre comment cela TensorFlow fonctionne, rendez-vous sur la diapo 8 de cette présentation sur les réseaux de neurones réalisée par l'Académie de Nancy-Metz, on y explique tout!)

Différences principales entre Machine Learning et Deep Learning

S'il fallait une phrase, on pourrait dire que tout deep learning est du machine learning, mais tout machine learning n’est pas du deep learning.

Plus précisément, voici les principales différences que l'on peut observer entre les deux systèmes :

| Aspect | Machine Learning classique | Deep Learning |

|---|---|---|

| Type d’algorithmes | Statistiques et mathématiques (arbres, régressions, SVM…) | Réseaux de neurones artificiels profonds |

| Données nécessaires | Peut fonctionner avec peu de données | Nécessite de très grandes quantités de données |

| Puissance de calcul | Relativement faible (peut tourner sur un PC) | Très forte (GPU/TPU, serveurs spécialisés) |

| Prétraitement des données | L’humain doit souvent définir les caractéristiques importantes (feature engineering) | Le modèle apprend automatiquement les caractéristiques |

| Applications typiques | Prédire une fraude bancaire, classer des emails, prévoir une météo locale | Reconnaissance faciale, traduction automatique, voitures autonomes, ChatGPT |

Des liens pour en savoir plus

- Introduction au machine learning et au deep learning, mise en oeuvre en Python – CNRS (PDF)

- Améliorer l’apprentissage séquentiel pour développer ses usages par les entreprises - CNRS

- Définitions Machine Learning & Deep Learning – IBM

- Introduction Deep Learning – MIT (en anglais)

- Quelques articles sur le Machine Learning sur le site Towards Data Science (en anglais)

- Tutoriel Machine Learning en Python – Scikit-learn

- Arxiv - Dive into Deep Learning

- Documentation TensorFlow (Deep Learning)

- Documentation PyTorch (Deep Learning)

- Explorer 40 millions de données par seconde - CNRS

- Les réseaux de neurones - Académie de Nancy-Metz, 2022

Défaçage de site

On dit aussi défacement de site. Il s'agit de l'altération par un pirate de l'apparence d'un site Internet, le plus souvent de la page d'accueil, qui peut alors soit être uniformément noire, ou afficher un message destiné à altérer l'image de l'organisation propriétaire dudit site. C'est en quelque sorte "la face visible" de l'attaque.

Pour en savoir plus : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/fiches-reflexes/defiguration-de-site-internet

DHCP

Il fut un temps où l'attribution des adresses IP des éléments connectés à un réseau se faisait manuellement par un administrateur, lequel devait ainsi planifier la distribution des adresses IP et les configurer sur chaque appareil. Cela peut encore se faire si vous n'avez que quelques machines à configurer, et qu'en plus, elles ne changent pas ou rarement.

On imagine aisément que dans une organisation comprenant une quantité importante d'équipements disséminés çà et là, il est inenvisageable de procéder de cette façon.

Ainsi, en 1993, un groupe d’experts s'est réuni pour définir un protocole permettant d’effectuer ces tâches d’attribution, de configuration, de gestion et de maintenance de l’espace d’adresses IP, de manière dynamique. Ce protocole, devenu norme ouverte en 1997, définit les principes du DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou Protocole de Configuration Dynamique de l’Hôte.

Son certificat de baptême, enfin en un tout petit peu plus long, est consigné dans la RFC* 2132 de l’IETF (Internet Engineering Task Force)

*RFC : Request for Comments, littéralement demandes de commentaires, sont des documents décrivant les aspects techniques ou organisationnels concernant Internet. Certains d'entre eux sont devenus des standards, mais pas tous. En revanche, toutes les productions de l'IETF sont des RFC.

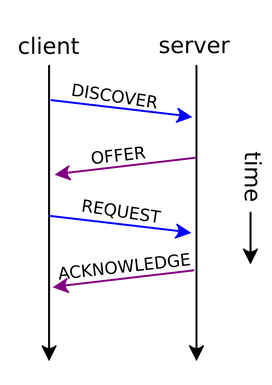

Un petit schéma, histoire d'illustrer tout ça? Voici donc, et pour la première fois dans ce Geektionnaire, le dialogue, ô combien émouvant et d'une intensité rare, entre un client (vous, enfin, votre PC) et un serveur DHCP :

Schéma d'une session DHCP - source | Par Gelmo96 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38179484

Pour illustrer notre propos, imaginons qu'un client (vous, enfin votre PC) entre dans un restaurant. vous constatez que la salle dispose de tables occupées, et d'autres libres (DISCOVER). Un serveur (bon ben là, c'est le même mot...) s'approche et vous propose de vous asseoir à la table n° 15 (OFFER). Celle-ci vous convient, et vous acceptez de vous y asseoir (REQUEST). Le serveur vous souhaite alors la bienvenue (ACKNOWLEDGE), vous donne le menu (DNS) et vous indique la sortie de secours (passerelle). On n'est jamais trop prudent.

Une fois votre repas terminé, et bien entendu après vous être acquitté de votre dû (on ne part pas comme un voleur tout de même!), le serveur débarrasse, et vous libérez la table, qui peut à nouveau être attribuée à un client.

Nous espérons vous avoir motivé pour plonger avec délectation dans la lecture de la RFC 2131 qui vous décrit tout ça en détails : https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2131

DNS

Pour que le Bnum puisse être joignable depuis https://bnum.din.gouv.fr, il a fallu, à un moment donné, créer un "enregistrement DNS". Mais de quoi s'agit-il concrètement?

Une histoire d'annuaire

Les plus anciens d'entre nous et les amateurs d'accessoires vintage des années 1970-1980 auront reconnu sur l'image ci-dessus le célèbre Bottin, annuaire téléphonique dans sa version papier, laquelle ne fut arrêtée qu'en 2019 pour les particuliers, et pour les professionnels ("les Pages Jaunes") l'année suivante, les deux remplacés depuis par un site Internet (https://www.pagesjaunes.fr/).

Il fut un temps où, n'ayant pas à notre disposition une barre de recherche afin de trouver rapidement qui les coordonnées de M. Martin Dupont, qui l'adresse d'un coiffeur à proximité, il nous fallait ouvrir ledit annuaire à la lettre "D", et tourner frénétiquement les pages pour arriver jusqu'à "Dubois", puis "Dupain", avant de crier victoire, l'index posé sur la ligne fournissant adresse et numéro de téléphone de ce cher Martin...

Eh bien, sachez, jeunes lecteurs, que c'est précisément ce que continuent à faire, discrètement, les serveurs Web sur Internet... grâce au DNS!

Explications

Le DNS (Domain Name System, ou Système de Noms de Domaine), c’est un peu comme un annuaire téléphonique mondial. Si nous reprenons notre exemple de "bnum.din.gouv.fr", le DNS va nous indiquer à quelle “adresse IP” envoyer la demande, exactement comme lorsqu'on cherche un nom dans l’annuaire pour trouver son numéro de téléphone.

En reprenant notre analogie, si nous souhaitons connaître l'adresse complète de l'ami Martin Dupont, avec ville et pays inclus, alors nous cherchons le FQDN (Fully Qualified Domain Name) ou nom de domaine pleinement qualifié. Les FQDN permettent aux ordinateurs et aux serveurs connectés à Internet d’avoir des identités uniques et un emplacement dans le cadre Internet.

Ecrire bnum.din.gouv.fr. (le point final est souvent implicite), c’est comme écrire une adresse complète du type : Martin Dupont, 123 rue Principale, 75000 Paris, France

Notons par ailleurs qu'il existe aussi des PQDN, nom de domaine partiellement qualifié. La plupart du temps, il s'agit d'adresse ne comportant qu’un nom d’hôte ou un nom de domaine.

L'idée est de configurer les serveurs DNS des sites pour rediriger les visiteurs vers la même page, qu’ils saisissent le FQDN ou le PQDN.

Par exemple, si vous tapez pagesjaunes.fr ou www.pagesjaunes.fr, vous arriverez sur https://www.pagesjaunes.fr/

Les PQDN, plus courts, facilitent grandement l'accès au site Web.

Associé au DNS, on va fréquemment rencontrer le terme de A Record (Adresse – Enregistrement A).

Il s'agit là d'associer un nom de domaine à une adresse IP. C’est un peu comme dire : « Le bureau de Martin Dupont est au 123 rue Principale ». On pourrait avoir par exemple : bnum.din.gouv.fr → 192.0.2.1

Enfin, le CNAME (Canonical Name – Nom canonique), c'est un alias, un nom plus simple pour accéder au site Web; parfois, le nom "officiel" peut être un peu long à taper, ou difficile à retenir, alors on va lui ajouter un alias, qui renvoie vers la bonne adresse.

Un peu comme si on disait : « Le site https://mtes.fr/2, c’est en fait la même chose que https://bnum.din.gouv.fr »...

Et d'ailleurs, c'est le cas!

Sachez, pour finir, que la DNum propose 2 offres pour l'enregistrement DNS de votre site :

- "WDNS : console de management de zone DNS en self-service"

- "Anycast DNS : enregistrement et publication de noms de domaines"

Le DSFR

Ah, le DSFR ! Pas un site Web de l'Etat qui ne doive s'y conformer (le Service d'information du gouvernement y veille...) ! Depuis le 24 juin 2021, date de la sortie de la version 1.0, le Système de design de l'État, connu sous son petit nom, le DSFR, n'a cessé d'évoluer, de s'enrichir de nouveaux composants, afin de simplifier la vie des développeurs Web, mais aussi, "de standardiser et d’harmoniser l’expérience numérique de l’État et des citoyens".

Mais de quoi parle-t-on au juste?

Alors oui, commençons par le commencement : le DSFR, c’est un système de design, c’est-à-dire un ensemble de composants réutilisables (boutons, menus, formulaires…) et de règles (typographie, couleurs, espacements…) pour construire des interfaces cohérentes, afin que les sites Web produits par les services de l'Etat puissent être accessibles, uniformes, responsive, et tout ça sans que les développeurs doivent réinventer les menus déroulants ou les boutons d'action à chaque projet. Gains de temps et d'argent pour développer, mais aussi amélioration de la qualité, le DSFR est aussi là pour rendre plus facilement reconnaissables les sites de l'Etat, en continuité de la mise en œuvre de la Marque de l’État.

C'est une boîte de briques de construction, mais réservées aux services de l'Etat (un particulier n'a pas le droit de construire son site avec), et pour des usages bien cadrés, simplement parce que les utilisateurs finaux... ce sont tous les citoyens, sans distinction !

Pourquoi ce besoin soudain de discipline ?

Parce qu'avant le DSFR, chaque ministère, chaque mairie, chaque service public avait son propre site web, avec sa propre charte graphique, ses logos, sa logique de navigation, faisant du paysage Web de l'Etat un charmant camaïeu bigarré, mais déroutant pour les usagers.

📜 Que contient ce merveilleux grimoire ?

- Des couleurs institutionnelles (bleu France et rouge Marianne), mais aussi une palette de couleurs pour des états et des statuts (information, succès, avertissement...), et une dernière palette de couleurs illustratives (parce que sinon ce serait un peu austère quand même)

- Une typo officielle (Marianne, cela va de soi),

- Des composants prêts à l’emploi : alertes, bandeaux RGPD, boutons « Valider » qui n’ont plus besoin d’être devinés,

- Un guide d'accessibilité, pour n'exclure personne,

- Et bien sûr, des bonnes pratiques UX, pour éviter que les citoyens aient envie de jeter leur ordinateur par la fenêtre.

Pour qui, tout ça ?

Pour les développeurs et designers qui bossent sur des sites publics, qu'il s'agisse de sites d'information ou de téléservices. Le DSFR leur évite de réinventer la roue, et surtout, de la réinventer carrée (en général on va moins vite...).

Vous êtes responsable produit et vous devez faire appel à un développeur, mais ne savez pas comment lui annoncer qu'il va devoir utiliser le DSFR ? aucun problème, nous mettons à votre disposition ici une première réplique, prête à l'emploi :

« Tu fais un site pour l’État ? Très bien. Voilà ta boîte à outils, tu n’utilises que ça. Pas de fioritures, pas de flammes gif animées, pas de Comic Sans. Merci. »

🔖 Quelques références?

Incontournable : Le site du DSFR

Quelques exemples de sites "DSFRisés"

-

Service-public.fr Le portail central d'information administrative pour les citoyens.

-

Vie-publique.fr Un site qui facilite l'accès aux ressources et données utiles pour appréhender les grands sujets du débat public français.

-

Handicap.gouv.fr Le site officiel dédié aux politiques publiques en faveur des personnes en situation de handicap.

-

Diese.gouv.fr Un site développé par Klee Group, illustrant l'application du DSFR pour des services spécifiques.

-

Sites Faciles Une plateforme permettant aux administrations de créer des sites conformes au DSFR sans compétences techniques.

-

Le site Vos Questions Un portail interactif pour retrouver les informations relatives à l’aménagement du territoire et la transition écologique d'une commune.