B

Bastion

Difficile de faire plus clair en matière d'analogie, le bastion de nos infrastructures Cloud fonctionne exactement comme un bastion dans l'architecture militaire médiévale...

Imaginons notre infrastructure Cloud Eco comme une ville animée, où se croisent les vaillants pachydermes EcoSQL, de jolis produits numériques tout de PHP vêtus, des développeurs tentant d'apprivoiser quelques Pythons, des joueurs de Go très concentrés, bref tout un Ecosystème prospère qui peut faire bien des envieux...

De ce village, la DNum assure la protection et, pour ce faire, décide d'entourer celui-ci d'une muraille (le pare-feu), et ne laisser qu'un accès, lui-même sécurisé : le bastion.

C'est au niveau du bastion que l'on procède à la vérification de l'identité et des permissions des visiteurs. Seuls sont autorisés ceux qui disposent d'une carte sécurisée (la carte Agent par exemple) et, une fois l'accès validé, chacun emprunte un chemin sécurisé (SSH) lui permettant d'accéder aux seules ressources autorisées (les quartiers de la ville).

Si une attaque ou une intrusion est détectée, elle est confinée au bastion sans atteindre la ville et ses ressources.

En résumé, le bastion numérique, c'est notre élément défensif assurant un accès sécurisé et contrôlé à nos ressources Cloud, réduisant le risque de failles de sécurité en concentrant les points d’accès SSH en un seul endroit.

Blockchain

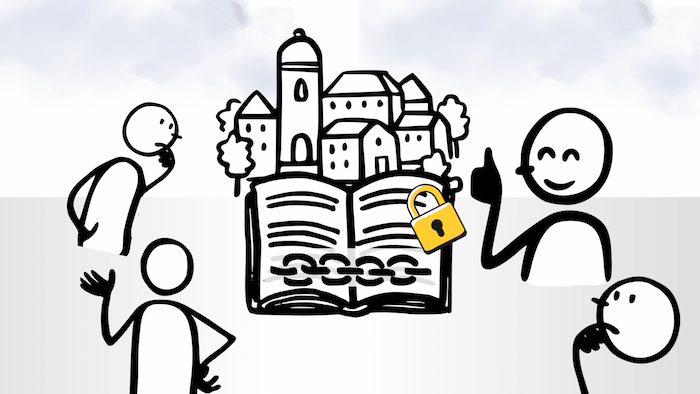

Une histoire de village

Imaginez un petit village, que nous situerons dans la province d'Autarcie (oui, celle qui jouxte Enthéorie). Les habitants, peu enclins au centralisme, notamment en ce qui concerne leur gestion au quotidien, souhaitent pouvoir échanger des biens et des services sans passer par une banque centrale. Cela étant, et parce qu'ils sont très attachés au principe d'égalité et qu'ils ont un certain sens de l'éthique, au moins entre eux, ils décident collectivement de mettre en place un système transparent.

Le principe est le suivant :

-

À chaque fois que quelqu’un fait une transaction (par exemple : Alice donne 5 pièces à Bob), tout le village l’écrit dans un grand carnet public que chacun peut consulter.

-

Quand une page du carnet est remplie de transactions, elle est verrouillée avec une sorte de scellé numérique (comme un cachet officiel). Ce scellé dépend du contenu de la page : si une seule ligne est modifiée, le cachet devient invalide.

-

Ensuite, on commence une nouvelle page, mais celle-ci commence par une référence au scellé de la page précédente. Ainsi, toutes les pages sont enchaînées entre elles, et on ne peut pas en modifier une sans casser toute la chaîne.

-

Ce carnet n’est pas stocké dans un seul endroit : chaque habitant garde une copie exacte du carnet. Donc si un villageois malintentionné tentait de tricher sur sa version, les autres verraient immédiatement que ça ne correspond pas.

La blockchain, en 4 points

Pour faire court, on peut dire que la blockchain

- est une base de données partagée entre de nombreux participants.

- est immuable : une fois les données validées, on ne peut plus les modifier sans tout casser.

- est décentralisée : il n’y a pas un seul propriétaire, tout le monde a une copie.

- repose sur un système de consensus : pour ajouter une nouvelle page (ou « bloc »), tout le monde doit être d’accord sur son contenu.

Le minage

Pour qu'il y ait consensus, il faut qu'il y ait vérification, et c'est là qu'intervient le principe du minage.

Le minage est une opération effectuée par un… mineur, en fait un ordinateur qui utilise de la puissance de calcul pour résoudre un problème mathématique très difficile. Le premier à résoudre ce problème a le droit d’ajouter le bloc de transactions à la blockchain, et il reçoit une récompense en cryptomonnaie (ex : des bitcoins). Les autres, malchanceux cette fois-ci, retentent leur chance pour le prochain bloc.

Blockchain et sécurité

La sécurité de la blockchain repose sur la cryptographie et la décentralisation : chaque bloc contient un hachage du bloc précédent, créant des liens inviolables. Pour falsifier la blockchain, il faudrait contrôler plus de 50 % des nœuds (les acteurs de la blockchain)— ce qui est quasi impossible sur les réseaux publics. De plus, il n’existe aucun point unique de défaillance : même si certains nœuds disparaissent, le réseau continue de fonctionner normalement.

Avantages pratiques et usages possibles

Grâce à sa décentralisation, la blockchain permet des échanges de valeur (monétaire ou autre) entre participants sans intermédiaire, rapidement, à moindre coût et de façon transparente. Ce modèle est à l’origine des crypto‑monnaies (comme le Bitcoin), mais ses applications vont bien au‑delà : traçabilité alimentaire, stockage de données sensibles, contrats intelligents (smart contracts), NFT, identité numérique, et bien d’autres. Son potentiel réside dans sa capacité à instaurer de la confiance et réduire les coûts en éliminant les tiers de confiance.

Minage et impact environnemental

Le minage de cryptomonnaies, équivalent dans le numérique de l'industrie minière, mais en beaucoup moins visible, a un impact fort sur l'environnement.

Citons entre autres :

Une consommation d’énergie énorme

- Le réseau Bitcoin consomme entre 100 et 173 TWh d’électricité par an, une quantité comparable à des pays comme la Pologne, la Finlande ou les Pays‑Bas.

- Cette consommation représente environ 0,2 % à 0,5 % de la consommation électrique mondiale.

Des émissions massives de CO₂

- Le minage de Bitcoin émet entre 60 et 86 millions de tonnes de CO₂ par an, soit l’équivalent d’un petit pays comme la Grèce ou la Slovaquie.

- Chaque transaction peut émettre l’équivalent d’un trajet en voiture de 1 600–2 600 km.

Une énorme quantité de déchets électroniques (e‑waste)

- Le minage se fait sur des machines spécialisées, les Circuits intégrés spécifiques à l'application ou ASIC, qui sont souvent remplacés tous les 1,3 à 1,5 ans, générant ainsi 30 à 40 000 tonnes de déchets par an, comparable aux déchets informatiques annuels des Pays‑Bas.

- Chaque transaction, quant à elle, génère environ 300 g de matériel électronique.

Un impact fort sur l'eau et les terrains

- Le réseau Bitcoin consomme approximativement 1,6 km³ d’eau sur deux ans, soit l’équivalent de l’usage domestique annuel de 300 millions de personnes.

- L’empreinte foncière mondiale se chiffre à 1 870 km² (1,4 × la surface de Los Angeles).

Une dépendance aux énergies fossiles

- Environ 45 % de l’électricité utilisée provient du charbon, avec seulement \~ 2–5 % d’énergies renouvelables.

- Malgré des initiatives pour recourir aux renouvelables, la majorité des opérations restent tributaires des énergies fossiles...

Quelques références

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blockchain

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_Bitcoin

https://www.inven-tech.fr/blockchain-pour-les-nuls-guide-simple-et-complet/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemental_du_bitcoin

https://sigmaearth.com/fr/quel-est-l%27impact-du-minage-de-crypto-sur-l%27environnement/

https://sigmaearth.com/fr/quel-est-l%27impact-du-minage-de-crypto-sur-l%27environnement/

https://prospersocialfinance.co.uk/blog/the-environmental-impact-of-cryptocurrency

BYOD : venez comme vous êtes!

Lorsque, au bureau, la faim vous tenaille sur l'heure de midi, c'est qu'il est temps de se rendre au restaurant administratif (la cantine, quoi), et d'y retrouver ses collègues autour du plat du jour ou, pour certains, d'un repas préparé la veille chez eux, amené dans un récipient hermétique et dont ils vont se délecter, assis à côté de vous. Tous bénéficient des mêmes services communs : une salle pour déjeuner, de l'équipement (tables, chaises, micro-ondes) et des ressources (des fontaines à eau).

Remplacez entrées, plats desserts par ordinateurs, téléphones ou tablettes, et vous avez le BYOD!

BYOD, c'est un acronyme anglais signifiant Bring Your Own Device, autrement dit Apporter votre propre équipement. A noter qu'il existe des équivalents français : AVEC, pour Apporter Vos Equipements de Communication, ou PAP, Prenez vos Appareil Personnels, ce ça n'a rien à voir avec le site d'annonces immobilières...

Concrètement, cela suppose que vous puissiez utiliser vos équipements personnels dans votre environnement professionnel, ce qui permet, certes, de la flexibilité, notamment lorsqu'on travaille avec de multiples partenaires extérieurs, mais cela suppose que l'infrastructure de votre organisation a été adaptée pour fonctionner aussi bien avec le matériel standard qu'avec des équipements que les équipes support ne maîtrisent pas.

Très séduisant pour l'utilisateur, cela peut devenir un casse-tête pour les équipes en charge du réseau ou de la sécurité :

- autoriser de multiples connexions entrantes sans pour autant être contrôlées induit de nombreux risques d’intrusions dans le réseau, et potentiellement de saturation de la bande passante ;

- introduire des équipements insuffisamment sécurisés sur le réseau interne, ça n'est pas l'idéal, surtout si l'on est amené à manipuler des données sensibles...

A mi-chemin entre une posture très stricte et un système ultra permissif, certaines organisations proposent un intermédiaire, le CYOD, Choose your own device : plusieurs modèles sont achetés par l'organisation qui qualifient ces derniers avant de les proposer au choix des utilisateurs.

Enfin, la virtualisation et l'introduction du cloud réduisent également l'adhérence entre le poste utilisateur et l'environnement professionnel, les données manipulées étant stockées sur des serveurs maîtrisés par les équipes en charge de la sécurité et des infrastructures, et facilement accessibles quel que soit le terminal, fournissant ainsi un niveau de souplesse supplémentaire.